Por Eric Fraga.

Game Select. Acaba de se formar a imagem de um Atari 2600 em sua mente, correto? A alavanca de ‘seleção de jogo’ não era tão utilizada por nós quanto Game Reset, mas era bem mais puxada do que TV Type ou Power, não é mesmo?

Game Select. Acaba de se formar a imagem de um Atari 2600 em sua mente, correto? A alavanca de ‘seleção de jogo’ não era tão utilizada por nós quanto Game Reset, mas era bem mais puxada do que TV Type ou Power, não é mesmo?

A intenção era oferecer a possibilidade de introduzir variações ao jogo principal em questão, algo reminiscente do conceito das máquinas domésticas de Pong, imagino, onde “Futebol”, “Hockey” e “Volleyball” eram meros variantes simplistas do original.

Como o Atari 2600 era um videogame bem mais poderoso, a alavanca game select tornou-se, na prática, a seleção de níveis de dificuldade. Em geral, os programadores alteravam algumas variáveis como velocidade dos inimigos ou quantidade deles (ummm, acho que não muito, poucos sprites pra isso né?) e criavam os novos “games” a serem selecionados pelo jogador.

Não era raro encontrar jogos com dezenas de game select. Impressionante mesmo era Space Invaders: eram mais de 100 níveis, ficava difícil perceber o que mudava entre o nível 88 e o 89, por exemplo. Como os jogos desta época eram só mecânica e gameplay, essas loucuras até cabiam, além de serem implementadas com certa facilidade pelos programadores.

Em raros casos, se traduziam em “jogos distintos”, como em Adventure da própria Atari – onde os níveis 2 e 3 adicionavam cenários, inimigos e até labirintos novos – um verdadeiro “game select” mesmo, genial. Talvez um dos melhores exemplos do que a escolha do nível de dificuldade deveria representar num videogame, até hoje.

dificuldade deveria representar num videogame, até hoje.

O revolucionário Adventure tinha até uma espécie de continue infinito disfarçado: o “Sir Quadrado” só tinha uma vida, mas ao pressionar game reset após ser engolido por um dragão (ou pato), o jogo recomeçava, mas com os itens nos mesmos locais da última partida – se o cálice já estivesse pertinho do castelo dourado, a nova jogada seria mamata.

Mas tudo bem, entendo que jogos se tornaram super-produções já na geração seguinte, e compreendo que criar níveis de dificuldade tão distintos aumentaria o custo/tempo de desenvolvimento para algo não tão importante assim.

Não sei quanto a vocês (e gostaria muito de conhecer suas opiniões à respeito nos comentários), mas a presença de nível de dificuldade sempre me incomodou um pouquinho naquele momento único do new game. “Normal” é a escolha padrão. Imagino que os desenvolvedores conceberam o jogo “normal”, e, após o final, regularam algumas variáveis e fizeram algumas escolhas arbitrárias para facilitar, criando um modo easy, e dificultar, adicionando o hard, certo? Não sei.

Mas disso daí surgiu a tríade “easy, normal & hard” que nos acompanha até hoje, com algumas variações em alguns títulos.

Em geral, vou de normal, justamente por achar que a maioria das pessoas escolhem este modo e quando bater um papo com alguém perguntando como ele conseguiu matar o chefão da quinta fase e eu não, terei a certeza de que estávamos jogando o mesmíssimo jogo, enfrentando o mesmo desafio.

Em geral, vou de normal, justamente por achar que a maioria das pessoas escolhem este modo e quando bater um papo com alguém perguntando como ele conseguiu matar o chefão da quinta fase e eu não, terei a certeza de que estávamos jogando o mesmíssimo jogo, enfrentando o mesmo desafio.

Tenho medo de que os programadores não “acertem” em facilitar “do jeito certo” ou o mesmo com relação ao incremento da dificuldade. Adventure do Atari 2600 tem final, você zera e anota no seu caderninho que o venceu e tudo mais. Mas os níveis 2 e 3 apresentam acréscimos tão significativos ao nível 1, que se seu amigo zerou no 1 e você no 3, você pode ter certeza de que ele NÃO zerou Adventure. Ou zerou? É essa confusão que me incomoda :)

Lembram de Ecco The Dolphin, o primeirão? A SEGA havia divulgado a existência de um mecanismo que balanceava a dificuldade de acordo com a habilidade do jogador, uma exclusividade daquele título.

Ninguém sabe se isso funcionava direito, mas o fato é que a intenção de equilibrar o desafio de um single player com o jogador da vez é antiga. Desculpem a demora: conheça Pac-Man Championship Edition DX, para os consoles de mesa da geração vigente (exceto Wii).

Já pensou em um Mario ou Zelda sem Miyamoto no volante? Pois é, não dá. Talvez você não pense o mesmo com relação a um simples Pac-Man, certo? “Qualquer um” poderia fazer uma versão de Pac-Man, as chances de ficar bom seriam altas, certo? A Namco não quis arriscar ou desejava revolucionar, você escolhe: Tōru Iwatani, criador do Pac-Man original, é o designer de Pac-Man Championship Edition DX.

Já pensou em um Mario ou Zelda sem Miyamoto no volante? Pois é, não dá. Talvez você não pense o mesmo com relação a um simples Pac-Man, certo? “Qualquer um” poderia fazer uma versão de Pac-Man, as chances de ficar bom seriam altas, certo? A Namco não quis arriscar ou desejava revolucionar, você escolhe: Tōru Iwatani, criador do Pac-Man original, é o designer de Pac-Man Championship Edition DX.

Ele simplesmente criou a mecânica de gameplay mais “viva” que você já viu, jogou e sentiu.

Assim como Mario, Sonic, Kratos, Kirby e etc., o Pac-Man e os fantasmas têm algum carisma, mas é engraçado: é um carisma diferente, presente somente no coração dos jogadores de videogame.

Lembre de uma imagem promocional qualquer com um Pac-Man enorme com rosto e expressão, sei lá, não funciona tão bem quanto um belo Mario ou um posudo Sonic. Só funciona para nós, que mantemos os dedões ocupados no joystick a tanto tempo que criamos uma indelével relação com a pizza sem a fatia.

A época do Pac-Man exibia poucos pixels, dependiam demais de nossa imaginação – o quadrado de Adventure está aí pra confirmar isso. Pac-Man é sobre pontos e competição consigo mesmo.

Se Pac-Man tirasse 10/10 em 1982 pela EGM e pela Famitsu, elas certamente brincariam dando algo como 11/10 ao DX.

Os reviews em geral são notas máximas ou muito próximas, dois em particular gostaria de citar, somente por causa das frases de efeito: a IGN (10/10) disse “a master class in game design” e o site Eurogamer (site europeu respeitado, online desde 1999) também tascou um 10/10 e disse: “um jogo que lhe faz sair por aí evangelizando pra todo mundo, sem ter a menor idéia do que o faz ser tão bom”.

E essa é minha intenção: mostrar como é fantástico jogar uma partida de 5 minutos de Pac-Man Championship Edition DX, através simplemente da fé :)

Até as músicas que não têm carisma – sim, são technos rasteiras “loop-based amelódicas” – funcionam muito bem na jogatina de 5 ou 10 minutos do DX.

Quem me acompanha no Twitter, pode ter visto outro dia o Cosmonal reclamando da presença massiva de músicas techno nos shoot’em up atuais, argumentando que os jogadores fãs deste gênero são velhotes na casa dos 30 e, por isso mesmo, rotineiramente órfãos das pérolas da game music da Irem dos seus antigos R-Type, Gradius, Darius & cia.

Músicas com melodias marcantes que quase sempre bebiam do synthpop típico dos anos 80. Por sinal, recebi bastante solidariedade dos amigos como o Heider Carlos, que ressaltou “engraçado que shmups são os jogos que requerem as melhores músicas, porque vamos ouvir dezenas de vezes, morrendo e morrendo na mesma fase”.

No Pac-Man DX seu gameplay mecânico combina bem até demais com as músicas “mecanizadas”, as partidas curtas ajudam e você não morre várias vezes.

Fugindo muito do assunto neste texto, a todo momento? É isso, difícil explicar diretamente porque este Pac-Man é tão incrível. Tem ar de remake, retrô? Tem. Possui novidades? Sim.

Quais novidades, as de sempre, como coisas a destravar, níveis de dificuldade altos e artificiais e “um monte de achievements”? Não.

O grande diferencial de Pac-Man DX: ele genuinamente se adapta a sua habilidade. Não pare de ler agora, porque achou isso uma bobagem – não vou me referir a algoritmos inteligentes ou a algum tipo de inteligência artifical de programador, nada disso. São simples decisões de design, que só gênios nesse negócio de criar jogos eletrônicos podem conceber.

Pra começar, os fantasmas não te perseguem, eles apenas te seguem. Não tentam cercar Pac-Man, como de praxe. Eles até têm medo de Pac-Man, mesmo sem a pílula.

Pra começar, os fantasmas não te perseguem, eles apenas te seguem. Não tentam cercar Pac-Man, como de praxe. Eles até têm medo de Pac-Man, mesmo sem a pílula.

Você deve “dançar” com eles, inclusive é necessário “chamá-los para a dança e então comê-los aos montes” – como irão perceber no vídeo rápido que fiz para ilustrar.

Se o fantasma se aproximar demais, um mega slow motion te dá tempo de sobra pra se desviar numa boa. Quer mais facilidade? Se você parar, eles reduzem a velocidade; se não houver espaço pra escapar, basta apertar qualquer botão do joystick que Pac-Man solta uma bomba e todos os fantasmas voltam para o meio do labirinto – caminho livre.

Não há pontinhos para comer por todo o cenário: eles aparecem em quantidades diferentes, em locais pré-definidos e simétricos em ambos os lados do labirinto. Ao comer os pontos do esquerdo, uma frutinha surge no direito, que traz um novo layout de pontinhos naquele lado e assim por diante.

À medida que ganha pontos, o jogo aumenta a velocidade. Um dos brilhantismos do Mr. Toru: como a partida dura 5 ou 10 minutos, alta velocidade obviamente lhe permite fazer mais pontos, ao custo dos seus reflexos.

Cada vez que você usa uma bomba… os fantasmas voltam ao meio do labirinto como foi dito, mas o jogo te “penaliza” diminuindo um pouco a velocidade. Se morrer, a velocidade diminui ainda mais. Esse conjunto de decisões simples deixam a jogatina com a legítima sensação de que “se ajusta” à sua habilidade – mesmo.

São três níveis de dificuldade, e o engraçado é que todos eles valem para o leaderboards da rede online do Xbox 360, sem discriminação. O que muda entre eles? Apenas a velocidade inicial: no beginner o jogo começa bem lento, normal mais rápido e expert mais ainda.

Mudam também as vidas e bombas, que se mostram irrelevantes aos jogadores médios e acima – pois quanto mais bombas usadas menor é o score final, e elas sobram, pois alguns fantasmas as carregam na barriga (ao comê-los, ganha a bomba).

Vidas quase não são perdidas, mesmo pelos iniciantes. No fim você percebe que as bombas e as vidas são elementos meticulosos que garantem a diversão aos novatos, dando pontuações perfeitamente balanceadas às suas respectivas performances. Sublime.

Fiz um experimento: convidei uma pessoa novata em videogames e que nunca jogou nenhum Pac-Man para ir uma partidinha, e outra que não o joga desde o Atari (mas é um bom jogador), sentei e os observei.

Ambos se divertiram horrores, com zero de frustração, além de uma vontade eminente de não parar mais – conhecida por nós como “vício”. Dá pra dizer, do fundo do coração, que o gameplay de Pac-Man Championship Edition DX é a mais pura perfeição, não é fácil nem difícil – isso nem se aplica. Ele é o que o jogador fez naqueles 5 ou 10 minutos.

Diferentemente da tentativa frustrada da Ubisoft com o reboot de Prince of Persia (o de 2008) onde seu príncipe NUNCA morre, “para não frustrar o jogador desnecessariamente”, aqui você acaba não morrendo também, mas não sente que foi um cheat – sensação que tive quando jogava o tal PoP novo.

Em Pac-Man DX, os desafios são ficar vivo e manter o jogo na maior velocidade possível. O primeiro é fácil, facílimo; o segundo desafio é o problema. Vou parar por aqui e peço encarecidamente que assistam uma partidinha que gravei com a intenção de mostrar estes detalhes.

Mas saibam que, assim como no 3DS, só dá pra sentir o efeito vendo – ou melhor, jogando. Ao experimentar Championship DX, você esquece de qualquer outro Pac-Man anterior, incluindo o original. Estou seriamente considerando um controle arcade de qualidade para o Xbox 360 somente para jogar Pac-Man com maior precisão. Jogos viciantes como Tetris, Columns, Bejeweled, Angry Birds :P – adeus a todos eles. Pac-Man Championship Edition DX no Cosmic Effect: 10/10.

Obs: vídeo feito filmando a tela, conto com sua compreensão :)

* * *

Filed under: Hoje | Tagged: arcade, bandai, championship dx, fantasma, gameplay, labirinto, maze, namco, pac-man, puzzle, remake, retrogame, x360, xbox, xbox 360 | 30 Comments »

Várias mudanças nesse departamento. O básico ainda funciona: você pula girando em um inimigo ou dá um spindash nele. As novidades estão na movimentação e física do jogo – agora Sonic demora um pouco mais pra ganhar impulso na corrida e freia bem mais bruscamente – se você estiver correndo à toda e soltar o direcional Sonic para em menos de um segundo, o que leva algum tempo pra se acostumar; mas, ajuda a evitar algumas mortes bobas por estar correndo e um obstáculo surgir do nada.

Várias mudanças nesse departamento. O básico ainda funciona: você pula girando em um inimigo ou dá um spindash nele. As novidades estão na movimentação e física do jogo – agora Sonic demora um pouco mais pra ganhar impulso na corrida e freia bem mais bruscamente – se você estiver correndo à toda e soltar o direcional Sonic para em menos de um segundo, o que leva algum tempo pra se acostumar; mas, ajuda a evitar algumas mortes bobas por estar correndo e um obstáculo surgir do nada. m um espinho ou abismo e usa o ataque para sair da situação. Por fim, o homing attack permite ganhar velocidade, se você der um pequeno pulo e usá-lo, Sonic avança e ganha velocidade bem mais rápido que se você simplesmente segurar o direcional.

m um espinho ou abismo e usa o ataque para sair da situação. Por fim, o homing attack permite ganhar velocidade, se você der um pequeno pulo e usá-lo, Sonic avança e ganha velocidade bem mais rápido que se você simplesmente segurar o direcional. Bom, tá aí nosso review e nossas impressões do jogo, mas tudo isso foi uma preparação para a segunda parte das elocubrações: Afinal, porque tantas críticas ao jogo?

Bom, tá aí nosso review e nossas impressões do jogo, mas tudo isso foi uma preparação para a segunda parte das elocubrações: Afinal, porque tantas críticas ao jogo?

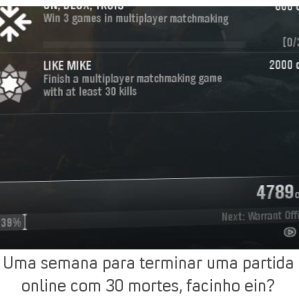

O sistema de conquistas, ou achievements, como o conhecemos hoje – automático, online e disponível para todos verem o quanto você é bom em um jogo – foi uma “criação” da empresa de Bill Gates. A idéia, obviamente, é antiga para os gamers – nós sempre mantivemos registros de nossas proezas gamísticas, mas a Micro$oft transformou num sistema integrado ao jogo e, a sua divulgação, online e automática. A partir daí, Blizzard, Sony, Steam e um incontável número de outras empresas criaram versões do mesmo sistema, introduzindo suas próprias particularidades. Quem quiser saber mais sobre os sistemas de conquistas online, dá uma olhada no site Snake in the Box, que publicou um post bem legal sobre o assunto

O sistema de conquistas, ou achievements, como o conhecemos hoje – automático, online e disponível para todos verem o quanto você é bom em um jogo – foi uma “criação” da empresa de Bill Gates. A idéia, obviamente, é antiga para os gamers – nós sempre mantivemos registros de nossas proezas gamísticas, mas a Micro$oft transformou num sistema integrado ao jogo e, a sua divulgação, online e automática. A partir daí, Blizzard, Sony, Steam e um incontável número de outras empresas criaram versões do mesmo sistema, introduzindo suas próprias particularidades. Quem quiser saber mais sobre os sistemas de conquistas online, dá uma olhada no site Snake in the Box, que publicou um post bem legal sobre o assunto

Desafios renováveis não são novos: a Blizzard e seu World of Warcraft conta com alguns achievements baseados em épocas do ano e oferece um sistema de “raids semanais” que, para quem não experimentou o MMO, são desafios para enfrentar determinado chefe de determinada dungeon naquela semana. Mesmo assim, este tipo de desafio não é muito difundido em outros jogos, principalmente de outros gêneros. Antes do Reach, não conhecia um único game além de WoW que possuísse esta mecânica; mas, agora que os consoles contam com um jogo com este funcionamento, possivelmente iremos presenciar a popularização desta abordagem. Pessoalmente, acho ótimo que meu jogo ganhe novos desafios numa base diária – mesmo que sejam coisas bobas que eu mesmo poderia fazer como um desafio pessoal. É sempre legal ter aquela “assinatura” de que eu cumpri um feito. E que venham mais.

Desafios renováveis não são novos: a Blizzard e seu World of Warcraft conta com alguns achievements baseados em épocas do ano e oferece um sistema de “raids semanais” que, para quem não experimentou o MMO, são desafios para enfrentar determinado chefe de determinada dungeon naquela semana. Mesmo assim, este tipo de desafio não é muito difundido em outros jogos, principalmente de outros gêneros. Antes do Reach, não conhecia um único game além de WoW que possuísse esta mecânica; mas, agora que os consoles contam com um jogo com este funcionamento, possivelmente iremos presenciar a popularização desta abordagem. Pessoalmente, acho ótimo que meu jogo ganhe novos desafios numa base diária – mesmo que sejam coisas bobas que eu mesmo poderia fazer como um desafio pessoal. É sempre legal ter aquela “assinatura” de que eu cumpri um feito. E que venham mais.

Minha experiência com Bioshock começa em 2008 e só continua 1 ano e 6 meses após (exatemente, por coincidência). Joguei-o em setembro de 2008 e, nesta época, a Bethesda lançou Fallout 3 – como muitos fãs desta franquia, parei tudo que estava fazendo e fui deliciar-me na Wasteland por um longo tempo – e Bioshock teve de esperar. Influenciado pelos tweets enviados pelo Xbox 360 do amigo

Minha experiência com Bioshock começa em 2008 e só continua 1 ano e 6 meses após (exatemente, por coincidência). Joguei-o em setembro de 2008 e, nesta época, a Bethesda lançou Fallout 3 – como muitos fãs desta franquia, parei tudo que estava fazendo e fui deliciar-me na Wasteland por um longo tempo – e Bioshock teve de esperar. Influenciado pelos tweets enviados pelo Xbox 360 do amigo

As lutas com os big daddies. Ah, as lutas com os big daddies… o grande momento do jogo, e acontece muito – são muitos deles para você, opcionalmente, combatê-los. São uma espécie diferente de boss: o jogador o percebe aleatoriamente no cenário pelo som de seus passos (espero que você jogue com um subwoofer – seu sofá vai tremer a cada pisada) e seu mugido bovino. E, claro, com eles, as famosas e assustadoras little sisters. Elas são inofensivas. Mas cada uma tem um big daddy como bichinho de estimação – o que as torna instantaneamente sua maior inimiga, pelo menos a princípio. Só se aproxime das menininhas quando souber o que estiver fazendo.

As lutas com os big daddies. Ah, as lutas com os big daddies… o grande momento do jogo, e acontece muito – são muitos deles para você, opcionalmente, combatê-los. São uma espécie diferente de boss: o jogador o percebe aleatoriamente no cenário pelo som de seus passos (espero que você jogue com um subwoofer – seu sofá vai tremer a cada pisada) e seu mugido bovino. E, claro, com eles, as famosas e assustadoras little sisters. Elas são inofensivas. Mas cada uma tem um big daddy como bichinho de estimação – o que as torna instantaneamente sua maior inimiga, pelo menos a princípio. Só se aproxime das menininhas quando souber o que estiver fazendo. O que me leva aos minigames. Hackear em Bioshock é mais um elemento muito bem inserido no gameplay: é possível, além de poder sabotar todas as maquininhas de venda – garantindo preços menores e mais itens disponíveis – , fazer das câmeras de vigilância suas aliadas (como já mencionado) e, até mesmo, os droidzinhos que são acionados por elas isoladamente. Pessoalmente, adoro Pipe Dream (ou Pipe Mania) – este foi o minigame escolhido par

O que me leva aos minigames. Hackear em Bioshock é mais um elemento muito bem inserido no gameplay: é possível, além de poder sabotar todas as maquininhas de venda – garantindo preços menores e mais itens disponíveis – , fazer das câmeras de vigilância suas aliadas (como já mencionado) e, até mesmo, os droidzinhos que são acionados por elas isoladamente. Pessoalmente, adoro Pipe Dream (ou Pipe Mania) – este foi o minigame escolhido par a os hacks de Bioshock. Vejo críticas sobre quando o minigame é desconectado do jogo principal – aqui é o caso. Isso não importa: acredito que tenha sido uma feliz escolha dos desenvolvedores, no que se refere ao fato de adicionar estes elementos intercalando a jogabilidade principal sem a necessidade desses estarem diretamente conectados ao main game. É uma maneira simples e eficaz de adicionar variedade e – por que não – os minigames têm um lado retrô, um lance “game” bem puro. Ora, para um jogador dos tempos da vovó como eu, não há do que não gostar :-) Puxa, chegou um ponto em que importava mais vencer os Pipe Dreams mais difíceis do final do jogo do que os combates rolando às voltas daquele minigame…

a os hacks de Bioshock. Vejo críticas sobre quando o minigame é desconectado do jogo principal – aqui é o caso. Isso não importa: acredito que tenha sido uma feliz escolha dos desenvolvedores, no que se refere ao fato de adicionar estes elementos intercalando a jogabilidade principal sem a necessidade desses estarem diretamente conectados ao main game. É uma maneira simples e eficaz de adicionar variedade e – por que não – os minigames têm um lado retrô, um lance “game” bem puro. Ora, para um jogador dos tempos da vovó como eu, não há do que não gostar :-) Puxa, chegou um ponto em que importava mais vencer os Pipe Dreams mais difíceis do final do jogo do que os combates rolando às voltas daquele minigame…

Quando a Capcom anunciou RE5 fiquei bastante animado. Imagine um Resident Evil com os gráficos do PS3? Affff… vai ser, facilmente, o melhor jogo do PS3 – pensei com meus botões.

Quando a Capcom anunciou RE5 fiquei bastante animado. Imagine um Resident Evil com os gráficos do PS3? Affff… vai ser, facilmente, o melhor jogo do PS3 – pensei com meus botões. A primeira mudança siginificativa em relação ao predecessor é o co-op, ou “jogo de dois”, como díziamos antigamente :-) Existe a possibilidade de se jogar cooperativamente em rede, ou com um colega no mesmo PS3 (o jogo dá um split na tela), ou single player, com o console controlando a Sheva. Infelizmente, só joguei no modo single player e, no que se refere à jogar co-op com o computador, devo dizer que não gostei da experiência. O trabalho de IA não ficou bom. Não sei se estou pedindo demais, mas a burrice da Sheva chegava a me irritar. Gastava munição nas horas erradas, não ajudava da maneira que deveria e quando era claramente necessário fugir e se esconder, ela ficava dando sopa. Lembrei daquele quadro do Chaves: o professor Girafales fazia uma pergunta à Chiquinha e ela respondia errado – então o Chaves dizia: “Que burra! Dá zero pra ela!”

A primeira mudança siginificativa em relação ao predecessor é o co-op, ou “jogo de dois”, como díziamos antigamente :-) Existe a possibilidade de se jogar cooperativamente em rede, ou com um colega no mesmo PS3 (o jogo dá um split na tela), ou single player, com o console controlando a Sheva. Infelizmente, só joguei no modo single player e, no que se refere à jogar co-op com o computador, devo dizer que não gostei da experiência. O trabalho de IA não ficou bom. Não sei se estou pedindo demais, mas a burrice da Sheva chegava a me irritar. Gastava munição nas horas erradas, não ajudava da maneira que deveria e quando era claramente necessário fugir e se esconder, ela ficava dando sopa. Lembrei daquele quadro do Chaves: o professor Girafales fazia uma pergunta à Chiquinha e ela respondia errado – então o Chaves dizia: “Que burra! Dá zero pra ela!”