Amigos do Cosmic Effect: estamos iniciando uma série com posts sobre jogos do gênero adventure. É sempre gostoso relembrar os clássicos que nos contavam divertidas histórias através (principalmente) do clique do mouse. Estamos vivendo um modesto revival do gênero, com relançamentos de antigas franquias em novas plataformas e alguns jogos inéditos, principalmente para os computadores. Mas a nata mesmo está no final dos anos 80 até meados dos 90… Quem nunca jogou um adventure hilário e deu gargalhadas incríveis, sozinho, de frente para o monitor? Ou quebrou a cabeça com um puzzle, mesmo quando não estava jogando? Se você ainda não teve este prazer gamístico, tomara que nossa série o estimule! :)

Nosso post de estréia é do Sérgio Oliveira, que é mais um baiano participando conosco neste blog. Conhecemos o Sérgio numa convenção de Star Wars que aconteceu em Salvador recentemente — um fã de carteirinha dos adventures, consome o gênero como se não houvesse amanhã jogando os retrogames que não conhecia, assim como os novos títulos que são produzidos.

Espero que gostem!

![]()

Por Sérgio Oliveira

Preparem-se cães sarnentos, pois neste grande clássico do gênero adventure, criado pelo mago Ron Gilbert e produzido pela mítica LucasArts, auxiliado pelas lendas Tim Schafer (Full Throttle) e Steve Purcell (Sam and Max), começa a maior saga bucaneira dos games. The Secret of Monkey Island é um daqueles jogos que atestam a beleza de ser retrogamer.

Você se locomove e interage através do “revolucionário” Point and Click; os puzzles são lógicos ou ilógicos, porém consistentes com a fantasia do universo. Há total despreocupação com o fator morrer, deixando o jogador experimentar à vontade. O soundtrack original esbanjava charme e era divertido até pra quem não tinha placa de som. O gráfico desenhado de rostos “estouradinhos” quadriculados era impagável, assim como espiar o inventário carregados de itens. E as árvores de diálogo que muitas vezes não te levam a nenhum lugar além de uma piada? Sem falar na mística ambientação do caribe, cercada por voodos, piratas, lendas incoerentes e o nascimento de um arqui-inimigo. Tudo isso representa praticamente um espelho da série de filmes Piratas do Caribe, com certeza o maior paralelo que se pode traçar para os não conhecedores deste título genial que, importa informar, precede – e muito – a trilogia de Hollywood.

A LucasArts, na chamada era de ouro dos games do gênero, cria nesta obra uma referência absoluta que passa a ser parâmetro de qualidade a todos os futuros adventures. Piadas que te fazem até parar de jogar… mas, devido a melhor das razões: rir, gargalhar até. Tudo isso na frente do monitor de um micro-computador. Não é raro o jogador parar um pouquinho e pensar alto “ Que tirada genial”.

Para situar o amigo leitor na trama: você joga com Guybrush Threepwood, um jovem que decidiu dar um rumo em sua vida com uma simples sentença: “I want to be a pirate!”. Com essa aspiração, perfeitamente comum a qualquer pessoa, ele ruma ao seu primeiro destino: o SCUMM™ Bar. Lá, o simpático e ingênuo herói encontra os mais conhecidos e embriagados piratas do Caribe, enchendo a cara de “Grog”: uma bebida tão ácida que tem de ser consumida antes que o barril derreta.

Das grandes figuras da pirataria, Guybrush recebe um teste dividido em três objetivos, que é tido como condição para alguém poder se intitular pirata. No entanto, o verdadeiro desafio a ser enfrentado é a nova ameaça do Caribe representada pelo Pirata Fantasma Le Chuck, um capitão que se tornou um amaldiçoado depois de zarpar para descobrir o segredo de Monkey Island. Esta descoberta seria um presente que pretendia dar ao seu amor platônico, a encantadora governadora Elaine Marley.

O game é cercado pelo cômico e criativo. As ilhas, por si só, são atração à parte: é como se cada uma tivesse uma ideologia própria que se reflete no visual e no estilo de vida dos habitantes e comércios.

Sobreviva nesse ambiente sarcasticamente hostil, seja na arte de aprender como um duelo de espadas entre piratas é, na realidade, vencido pela qualidade dos insultos verbais (e não por habilidades espadachins), quanto descobrir que nem no Caribe as pessoas estão livres dos maliciosos revendedores de veículos usados. No caso, navios…

Há um personagem dentro tantos incríveis que vale destaque: na figura de revendedor de navios usados no primeiro capítulo da série, conhecemos Stan, um dos indivíduos mais articulados dos games. Um homem que se adapta bem as mudanças de tendência dos consumidores. No segundo game é um revendedor de caixões usados. “Stan’s Previously-Owned Coffins”, um bom negócio já que “os clientes nunca retornam para reclamar” segundo ele próprio; no terceiro, já como corretor de seguros de vida, Guybrush o encontra após soltá-lo de um dos caixões que vendia no game anterior (Sim, nós o prendemos num caixão…).

Não posso deixar passar o fato de que no quarto título ele veio a se tornar um fabuloso corretor de imóveis e, finalmente no último, Tales of Monkey Island, vende souvenirs de um julgamento de grande projeção que está ocorrendo. Stan fala gesticulando como o mais “nobre” dos políticos mentirosos, sempre com um sorriso branco cristal que “inspira a melhor das confianças”. É um esteriótipo do capitalismo selvagem em pleno ambiente caribenho.

Outra passagem genial de Monkey Island é a luta de espadas com insulto, o “Insult Sword Fighting”. O oponente insulta Guybrush, e este insulto deverá ser devolvido com a resposta equivalente a aquela ofensa. Depois de uma quantidade de “lutas”, o jogador assimila as respostas pré-moldadas a serem selecionadas nas opções de diálogo e a coisa flui deliciosamente.

O sistema por si só é genial no contexto do jogo: é como se os designers do game tivessem conseguido trazer a luta de espadas típicas dos contos de pirata para um “adventure”, sem torná-lo uma peça de ação. No que diz respeito ao humor, é hilário perceber como os bucaneiros se ofendem infantilmente, remetendo aos bate-bocas de crianças na escola. ”You make me want to puke”. Resposta: “You make me think somebody already did. (“Você me faz querer vomitar” , “Você me faz pensar que alguém já o fez”).

Não dá mais para abordar esta franquia sem citar o remake, batizado de The Secret of Monkey Island Special Edition. Com a repaginada, o clássico ganhou gráficos renderizados em HD que caricaturam um pouco mais os personagens e ambientes sem estragar o espiríto original. O 2D foi mantido, a trilha sonora foi remasterizada e os diálogos foram totalmente dublados. O antigo quadro de verbos foi substituído por um simples clique do mouse com a opção mais adequada ao pixel clicado.

Foi adicionado um “botão nostalgia” sensacional: através dele, temos acesso imediato aos gráficos e sons do original, em qualquer instante. Tudo como deveria ser — tornando o remake uma experiência completa. Quem é fã da série não resiste em trocar o visual a cada ambiente novo, apenas para embriagar-se na nostalgia. Ah, é válido informar que é sempre possível rodar a versão original através do programa intitulado ScummVM (nítida homenagem) encontrado no site http://www.scummvm.org/.

Só fiquei sentido com o fato de a LucasArts não ter lançado a edição especial em caixa, para nenhuma das plataformas (ele está disponível também para PSN, XBLA e Mac). Quem é colecionador adora ter os seus games favoritos na estante, ainda mais quando se trata da melhor saga de adventure de todos os tempos…

* * *

Todos os jogos da série “Adventure no Cosmic Effect”

The Secret Of Monkey Island (PC) por Sérgio Oliveira

—

Filed under: Ontem, Série Adventure | Tagged: adventures, elaine, era dourada, full throttle, grog, guybrush threepwood, ibm-pc, insult sword fighting, lechuck, lucasarts, mac, mellee island, monkey island, piratas do caribe, point and click, psn, puzzle, remake, ron gilbert, sam & max, scumm, scummvm, stan, steve purcell, tim schafer, xbla | 27 Comments »

Apesar de conhecer Metroid do NES, só fui jogar por completo o Metroid Prime (o primeiro e parte do segundo) no Wii, da franquia Metroid. Fiquei completamente seduzido com a delícia que é a exploração neste game.

Apesar de conhecer Metroid do NES, só fui jogar por completo o Metroid Prime (o primeiro e parte do segundo) no Wii, da franquia Metroid. Fiquei completamente seduzido com a delícia que é a exploração neste game.

Super Metroid são minimalistas na medida certa e, realmente, pega emprestado do clima de Alien.

Super Metroid são minimalistas na medida certa e, realmente, pega emprestado do clima de Alien. orgânicas e mecânicas no mesmo design.

orgânicas e mecânicas no mesmo design. fonte sob diversos aspectos.

fonte sob diversos aspectos.

Fatman, como aparentemente ficou mais conhecido, é um jogo de luta obscuro portado para o Mega Drive japonês em 1990. Original de PC (Tongue Of The Fatman), no Commodore 64 e Amiga foi rebatizado para “Mondu’s Fight Palace” e, finalmente, no Genesis tascaram um “Slaughter Sport”. A desenvolvedora Sanritsu é a mesma que portou James Buster Douglas para o Genesis, aquele dos lutadores do tamanho da tela… Já no Genesis, a produtora Razorsoft, notadamente conhecida por lançar jogos controversos (Technocop, Death Duel), comprou os direitos da Activision (que era a publisher) justamente tentando aproveitar o liberarismo da SEGA of America dessa época.

Fatman, como aparentemente ficou mais conhecido, é um jogo de luta obscuro portado para o Mega Drive japonês em 1990. Original de PC (Tongue Of The Fatman), no Commodore 64 e Amiga foi rebatizado para “Mondu’s Fight Palace” e, finalmente, no Genesis tascaram um “Slaughter Sport”. A desenvolvedora Sanritsu é a mesma que portou James Buster Douglas para o Genesis, aquele dos lutadores do tamanho da tela… Já no Genesis, a produtora Razorsoft, notadamente conhecida por lançar jogos controversos (Technocop, Death Duel), comprou os direitos da Activision (que era a publisher) justamente tentando aproveitar o liberarismo da SEGA of America dessa época.

Logo de cara, vemos uma versão lite de Jabba The Hut proferindo “Welcome to the Fight Palace” abrindo o maior bocão e mostrando a língua. O problema é que a boca do gordo está na barriga (Star Wars com… Kuato de O Vingador do Futuro?) e você já entra no clima fanfarrão de Fatman. É um joguinho de luta que não dá pra levar a sério, tanto que seu primeiro batismo foi “A Língua do Gordo” e não um “Combate Mortal” ou “Lutador de Rua” da vida, né?

Logo de cara, vemos uma versão lite de Jabba The Hut proferindo “Welcome to the Fight Palace” abrindo o maior bocão e mostrando a língua. O problema é que a boca do gordo está na barriga (Star Wars com… Kuato de O Vingador do Futuro?) e você já entra no clima fanfarrão de Fatman. É um joguinho de luta que não dá pra levar a sério, tanto que seu primeiro batismo foi “A Língua do Gordo” e não um “Combate Mortal” ou “Lutador de Rua” da vida, né? Fatman é um daqueles casos em que o artista colocou um sonífero no cafezinho do game designer e, sorrateiramente, foi encher o jogo com quadros de animação. Sabe como é: se você assistir uma luta pré-gravada e o cara for um bom jogador, o negócio pode parecer um desenho animado. Estou exagerando um pouco, mas os personagens são muito criativos (destaque para o Bonapart, que é um esqueleto com o coração como único órgão) e realmente bem animados. Esse é o problema, e sem solução: um soco do seu personagem demora demais, e o pior, virar para o lado oposto leva aquela eternidade. “Tongue Of The Fatman” é anterior à era dourada dos jogos de luta e traz um detalhe curioso: a versão para Genesis ganhou a possibilidade de escolha de qualquer personagem (9 no total, sem contar os color swaps) no modo 2 jogadores e há alguns relatos de que seria algo inédito até então.

Fatman é um daqueles casos em que o artista colocou um sonífero no cafezinho do game designer e, sorrateiramente, foi encher o jogo com quadros de animação. Sabe como é: se você assistir uma luta pré-gravada e o cara for um bom jogador, o negócio pode parecer um desenho animado. Estou exagerando um pouco, mas os personagens são muito criativos (destaque para o Bonapart, que é um esqueleto com o coração como único órgão) e realmente bem animados. Esse é o problema, e sem solução: um soco do seu personagem demora demais, e o pior, virar para o lado oposto leva aquela eternidade. “Tongue Of The Fatman” é anterior à era dourada dos jogos de luta e traz um detalhe curioso: a versão para Genesis ganhou a possibilidade de escolha de qualquer personagem (9 no total, sem contar os color swaps) no modo 2 jogadores e há alguns relatos de que seria algo inédito até então.

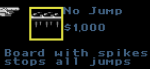

ades especiais, meio “mágicas”, que podem ser compradas entre cada luta pelo seu personagem, exceto na primeira. A idéia não é muito comum, até onde sei, em jogos de luta deste tipo; dá pra considerar uma ótima adição, poderia trazer alguma estratégia. Pena que, por conta da dificuldade dos controles, quando o jogador solta um destes poderes, é necessário atacar o inimigo rapidamente; é frustrante quando você não consegue em tempo hábil e o efeito passa. A habilidade que considero mais útil é a cama de pregos (daquelas de faquir) que fica sobre a cabeça do oponente: ele não pode pular enquanto o efeito não passa. Ah, os oponentes também se utilizam dessas habilidades. Outra curiosidade: seu life não é renovado ao fim da luta; você deve comprar, através de dinheiro obtido a cada golpe desferido, energia e força de ataque extra, além de até 4 habilidades. Por exemplo: se terminar uma luta com o life no final e não comprar energia, seu personagem inicia a nova luta a um golpe da morte. Uma boa idéia do titulo, eclipsada pelos problemas já citados.

ades especiais, meio “mágicas”, que podem ser compradas entre cada luta pelo seu personagem, exceto na primeira. A idéia não é muito comum, até onde sei, em jogos de luta deste tipo; dá pra considerar uma ótima adição, poderia trazer alguma estratégia. Pena que, por conta da dificuldade dos controles, quando o jogador solta um destes poderes, é necessário atacar o inimigo rapidamente; é frustrante quando você não consegue em tempo hábil e o efeito passa. A habilidade que considero mais útil é a cama de pregos (daquelas de faquir) que fica sobre a cabeça do oponente: ele não pode pular enquanto o efeito não passa. Ah, os oponentes também se utilizam dessas habilidades. Outra curiosidade: seu life não é renovado ao fim da luta; você deve comprar, através de dinheiro obtido a cada golpe desferido, energia e força de ataque extra, além de até 4 habilidades. Por exemplo: se terminar uma luta com o life no final e não comprar energia, seu personagem inicia a nova luta a um golpe da morte. Uma boa idéia do titulo, eclipsada pelos problemas já citados.

No final das contas, Fatman é um joguinho de luta com muito carisma e boas idéias, mas o elemento maior de atração num game deste tipo é a realização de controles eficientes, precisos, como Street Fighter II ensinou pouco depois. Talvez em um universo paralelo, sem o clássico da Capcom como parâmetro, Fatman poderia funcionar.

No final das contas, Fatman é um joguinho de luta com muito carisma e boas idéias, mas o elemento maior de atração num game deste tipo é a realização de controles eficientes, precisos, como Street Fighter II ensinou pouco depois. Talvez em um universo paralelo, sem o clássico da Capcom como parâmetro, Fatman poderia funcionar.

Vamos começar pelas semelhanças, que são poucas. Aqui a opção de dois jogadores simultâneos voltou ao NES e introduziu duas opções distintas. No modo A, os jogadores não podem se atingir, tornando o jogo mais fácil; mas, no modo B, eles podem trocar sopapos e isso é até uma manha para mais vidas, já que caso um jogador mate o outro, a vida perdida vai para o vencedor do combate. Outra semelhança é o esquema de combate usando ataque para esquerda e para direita, o que confundiu alguns jogadores na época – inclusive este autor, que tinha um Phantom System com botões B e A trocados por A e B, fazendo com que o botão de ataque para direita fosse na esquerda. A semelhança final é a história: é a mesma no NES, o que surpreende, pois temos um jogo de Nintendo – o videogame mais anti-violência gratuita que existe – onde o tema do jogo é vingança pela namorada morta.

Vamos começar pelas semelhanças, que são poucas. Aqui a opção de dois jogadores simultâneos voltou ao NES e introduziu duas opções distintas. No modo A, os jogadores não podem se atingir, tornando o jogo mais fácil; mas, no modo B, eles podem trocar sopapos e isso é até uma manha para mais vidas, já que caso um jogador mate o outro, a vida perdida vai para o vencedor do combate. Outra semelhança é o esquema de combate usando ataque para esquerda e para direita, o que confundiu alguns jogadores na época – inclusive este autor, que tinha um Phantom System com botões B e A trocados por A e B, fazendo com que o botão de ataque para direita fosse na esquerda. A semelhança final é a história: é a mesma no NES, o que surpreende, pois temos um jogo de Nintendo – o videogame mais anti-violência gratuita que existe – onde o tema do jogo é vingança pela namorada morta. Os gráficos da versão de NES são obviamente inferiores à versão de arcade, mas bastante superiores ao primeiro jogo do console. Os sprites são bem diversificados e apenas os inimigos mais fracos são copiados do primeiro jogo. Vale ressaltar a ausência de Abobo, inimigo mais icônico da série e aqui substituído por cópias de Arnold Schwarzenegger e… bem… um cara que “parece” Abobo com cabelo mas é um inimigo completamente diferente e que na versão de NES, usaram o sprite do Abobo como base.

Os gráficos da versão de NES são obviamente inferiores à versão de arcade, mas bastante superiores ao primeiro jogo do console. Os sprites são bem diversificados e apenas os inimigos mais fracos são copiados do primeiro jogo. Vale ressaltar a ausência de Abobo, inimigo mais icônico da série e aqui substituído por cópias de Arnold Schwarzenegger e… bem… um cara que “parece” Abobo com cabelo mas é um inimigo completamente diferente e que na versão de NES, usaram o sprite do Abobo como base.

s nunca encontrei de Mr. Chin. Afinal de contas, nós do Cosmic Effect gostamos de inovar! :D O segundo motivo é o aniversário de 25 anos que meu cartucho do Mr. Chin faz em 2011!

s nunca encontrei de Mr. Chin. Afinal de contas, nós do Cosmic Effect gostamos de inovar! :D O segundo motivo é o aniversário de 25 anos que meu cartucho do Mr. Chin faz em 2011! tista de circo que faz aquele número em que o malabarista equilibra pratos. O objetivo é basicamente manter os pratos equilibrados, girando-os nos mastros. Quando o Mr. Chin conseguir equilibrar todos os pratos, você passa de fase. No momento em que um prato cai, o jogador perde. Simples e divertido.

tista de circo que faz aquele número em que o malabarista equilibra pratos. O objetivo é basicamente manter os pratos equilibrados, girando-os nos mastros. Quando o Mr. Chin conseguir equilibrar todos os pratos, você passa de fase. No momento em que um prato cai, o jogador perde. Simples e divertido. Estratégias são essenciais para avançarmos de fase. Percebi que uma boa é nunca equilibrar os pratos do próximo andar sem antes girar novamente todos os pratos dos andares inferiores do cenário. Assim, ganhamos mais um tempoinho para trabalhar com os pratos do andar em que estamos, sem ter de se preocupar em descer para girá-los a todo instante.

Estratégias são essenciais para avançarmos de fase. Percebi que uma boa é nunca equilibrar os pratos do próximo andar sem antes girar novamente todos os pratos dos andares inferiores do cenário. Assim, ganhamos mais um tempoinho para trabalhar com os pratos do andar em que estamos, sem ter de se preocupar em descer para girá-los a todo instante.